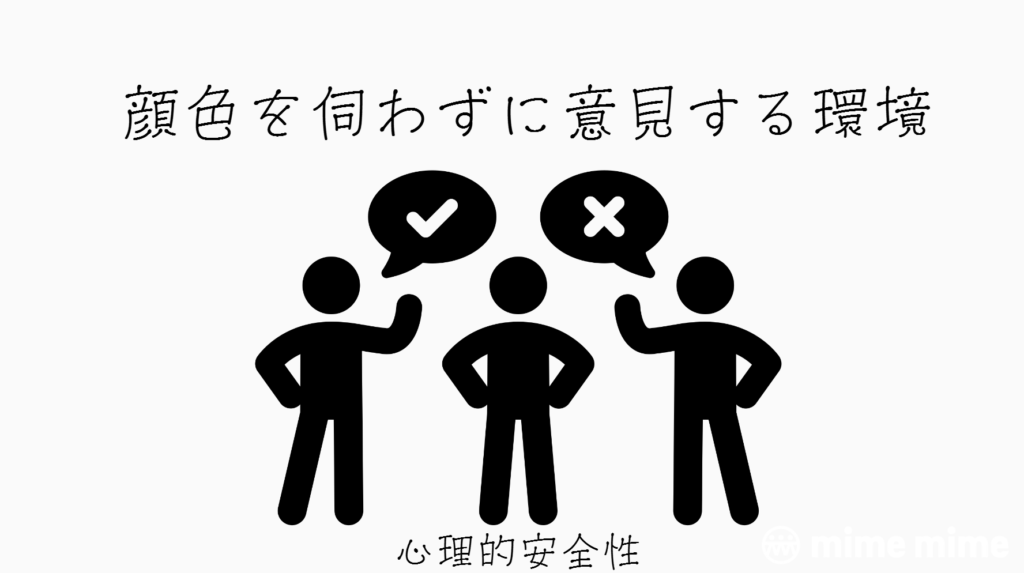

・心理的安全性とは

ひとことで言えば「顔色」を気にしないで意見を伝える環境

賛成も反対も意見をはっきりと伝えることが心理的安全性がある環境と言えます。

しかし「人間否定」や「相手のことを考えない」発言のような攻撃をしあうような関係ではありません。相手の言葉に寄り添い、おもいやりを持つ建設的な言葉のやりとりが重要だとされています。

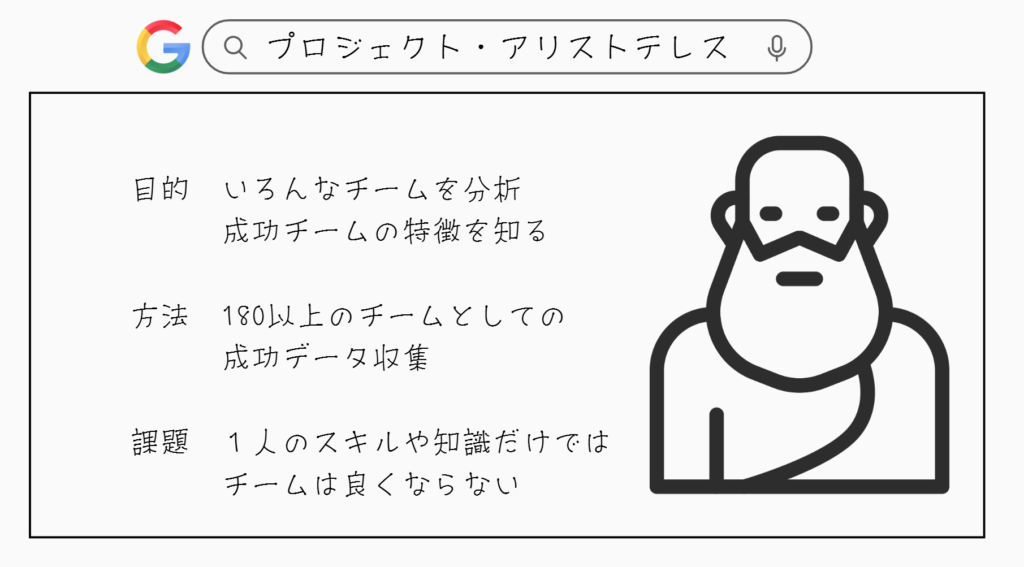

その証拠にGoogleが発表したプロジェクトアリストテレスという研究によれば

画像のことを行った結果わかったことが↓

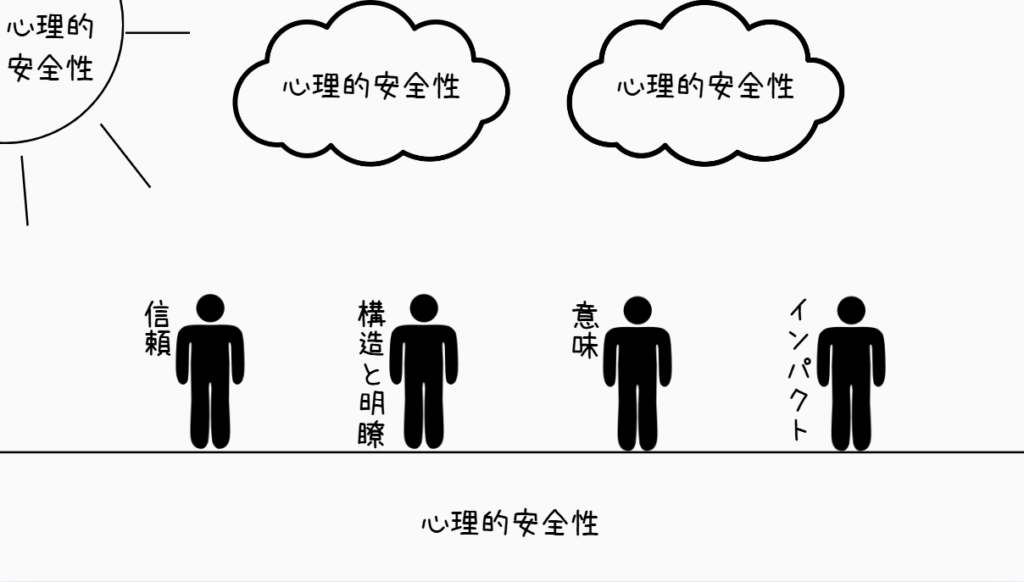

心理的安全性(Psychological safety)

誰もが人間否定をされないとわかった環境。自分の意見を伝えても安全だと思えるようなチームは自分から発言し、アイディアをぶつけ合うことができていた。

信頼性(Dependability)

お互いに信頼しているからこそ時間を意識して行動することができる。より生産的に活動をすることができ、余計なトラブルがおこらない。

構造と明瞭さ(Structure & clarity)

モチベーションを維持できて、なおかつ具体的で達成可能な目標を設定しあう明瞭さと構造を理解し合っておく必要がある。

仕事の意味(Meaning of work)

それぞれ個々としての働く、活動する意味、チームとしての意味を理解しておくことで、やりがいや成果を大きなものにする力がある。

インパクト(Impact of work)

自分の仕事には意義があり、社会に対して良い変化をもたらすものだと思える。「自分の仕事には意義がある」とメンバーが主観的に思えるかどうかも生産性などよいチームの条件にかかわってくる。

このようにチームにおけるGoogleの研究がありますが、そもそもの心理的安全性という環境がそろっていないと何も始まらない状態です。

それぞれが独立しているのではなく、心理的安全性があるから信頼できるし、構造を理解でき、意味がわかり、インパクトを得られる。大前提を見落としてしまうからこそ、ぐらついてしまう。

心理的安全性は大地であり、太陽などの自然そのもの、その環境で大きく変わってしまうことは覚えておきたいことだとGoogleの発表で理解することができます。

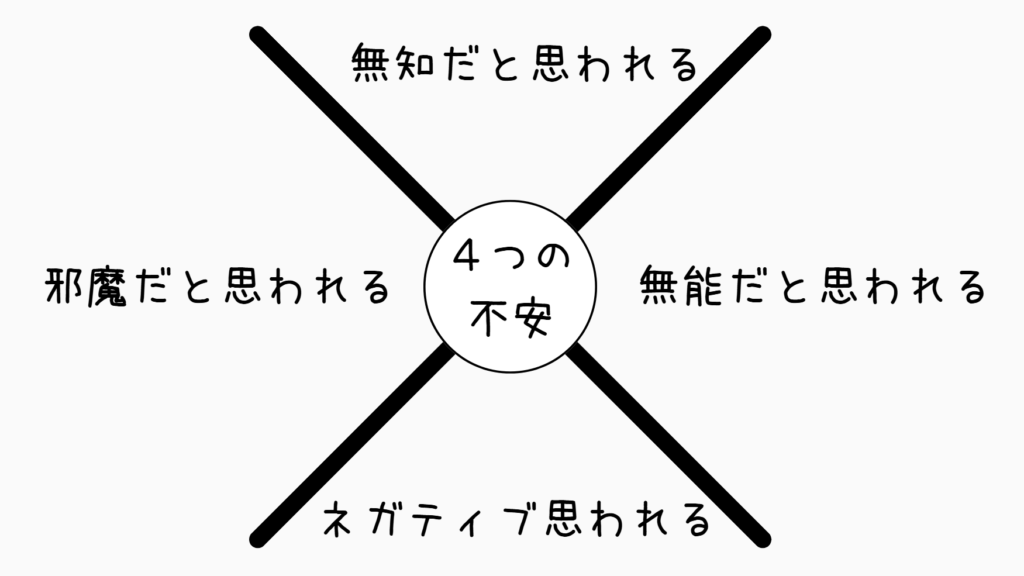

4つの心理的安全性を損なう要因と特徴行動

【無知】【無能】【ネガティブ】【邪魔】これら4つを意識してしまうことで行動が弱まってしまう。言いたいことが言えないそんな環境にしてしまうので、そう思わせないようにする必要があります。

心理的安全性において重要な考え方

じゃあどうしたらいいのか?

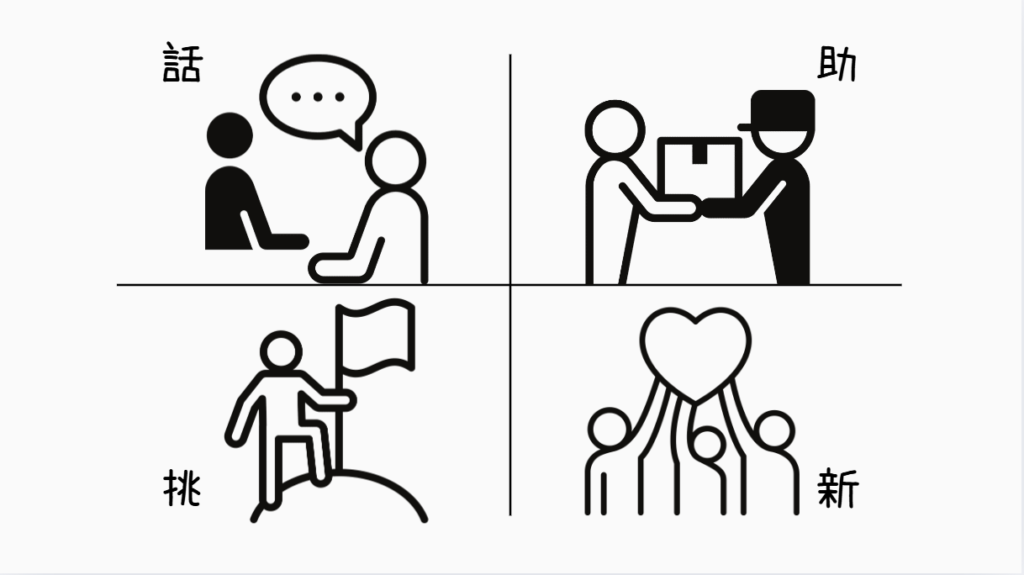

環境をつくるためにも大切な考え方が【話す】【助け合う】【挑戦する】【新奇歓迎】です。

【話す】

日頃から話し合える環境なら「こんなこと言って平気かな?」など思わずに自然と会話ができ、業務の小さなことですら相談という形で話しあうことが可能になります。上司としても「それ言ってくれないと・・・」という場面があると思いますが、日頃から話し合えているのかどうかは大きな問題です。

【助け合い】

すべて手伝う必要はありません。いつでも質問、相談しやすいように声をかけておくだけでも助けあえる姿勢になります。聞いてもいいかな?と思わせないように「○○についてわからないことがあったらいってね」など「なんでも聞いてね」ではなく、1つ1つ具体的なことを伝えてあげて助けられるようにしておくことが大切です。

【挑戦】

ドゥーダのCMには「俺はいいんだけど・・・上はなんていうか」「前例がないものはちょっと・・・」と上司は掛け合うこともしません。

これは部下のやる気を下げるだけではなく、アイディア共有自体なくなります。ウチは言っても無駄だからが広がっていく良い例だと思います。

【新奇歓迎】

簡単に言えば体や考え方の違いだけで態度を変えるのはやめてどんな人でも歓迎して関わっていこうよ。といういじめ問題につながっていることになります。

もちろん清潔感を目指すことは大事ですが、受け入れる側も見た目で評価してしまうのは非常にもったいないし、生産性を下げる行為に繋がります。

心理的安全性の本当の顔

心の安全=優しい世界だと思われてしまいます。

ウチの職場は仲よく会話もしているから安全性は高いな。とか

ウチの職場心理的安全性なんてないから。(仲良しクラブじゃないから)

と言ってしまう方々がいますがこれは大きな勘違いです。

そもそも心理的安全性とは「嫌な相手に相談をしたり質問をすること」「学び合い、挑戦しあい顧客や結果に対して取り組むための環境」です。

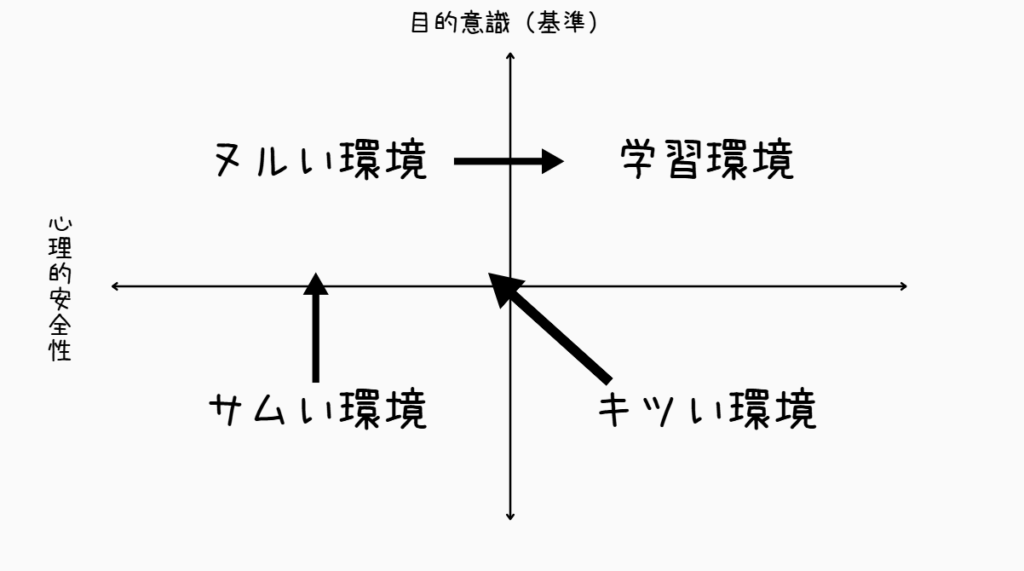

目的意識があるかどうかで結果を求める姿勢の強弱があります。

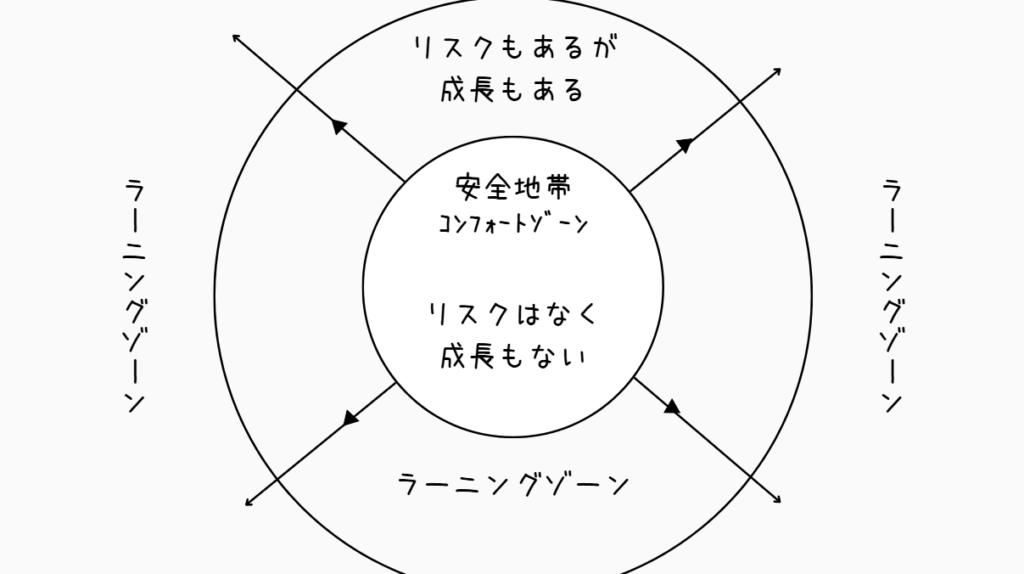

心理的安全性はあくまで土台です。この土台を作り上げたうえでお互いに学び合ったり、チーム組織が成果を出すためにはどうしたらいいのか?など意見を言えるようになることで心理的安全性も目的意識も高いラーニングゾーン(お互いに学び合う・挑戦し合う環境)になっていきます。

挑戦や学びがない心理的安全性はヌルい環境としてメディアでもたびたび取り上げられる「怒られたい若者」というコトバに変わっています。

実際怒られたいのではなく、学びたいという欲が突き動かすものとなっています。言われなさ過ぎて不安になり、刺激をもとめて退社してしまう。心理的安全性だけが高い環境でやめてしまう原因はココにあります。

もっとも離職率が低くなるのはこのラーニングゾーンになるのでこれこそGoogleが発信しているチームとしての生産性をあげることに繋がります。

ここまで心理的安全性とは、なぜ大切なのか、作られるとどうなるのかを説明してきました。

ここからは心理的安全性の作り方についてお話しさせていただきます。

・嫌なアイツについての捉え方が変わる

心理的安全性の意味はわかったけど変化するとは思えないんだけど・・・

家庭や職場、作られた環境を変えることは非常に困難。いえ変えようと思うと変わらないのが環境であり、人です。

なので問題なのは環境に向き合おうとするのではなく、自分自信がどう考え、捉えることができるか。になります。

自分の考えととらえ方?

パートナーや同僚、上司、経営者はそれぞれ独立した考えを持っています。(もっていない方も多いですが)ただ、「○○をやってください」と業務ならまだしもプライベートのことや、業務外のことをおすすめしてもやらない人が大半ですよね。

たとえば読書を習慣にしてください。なんて言われたら苦痛でしょうがない人ばかりでしょう。

確かにいくら上司だからといってプライベートのことまで踏み込んできたら拒否か「はい」っていいつつやらないかも・・・

「あわせますよ」と言う人でも基本的に自分がやりたいことをしています。

そんな人間社会では変化を望む方が間違いなんです。

でも心理的安全性は環境が大切だし、上司や経営者が意識して変化してくれないと平社員はなにもできないと思うんだけど・・・

まさにもっとも大切なのは立場が上の人から心理的安全性を理解し取り入れてくれたら楽です。

しかしそうはいかないのが世の中です。

じゃあ平社員はどうしたらいいのか?

答えは簡単です。

自分だけが変化すればいいのです。

例えば上司が「また失敗かよ・・・」「報告遅くない?」「いつまでやってんの?」とパワハラちっくなことを言ったり、そこまでひどくなくても「嫌な顔をされたことがあった」「なんかとても忙しそう」「話しかけていいのかな?」と感じ取ってしまう場面は多いのではないでしょうか?

結果てきに報告が遅れてしまったり、伝えることのなかに不要か必要かを判断しすぎて相談から漏れてしまうケースは多いです。

これを防ぐことが大切ですが、変化はもう無理。ではどうしたらいいのか?

心理的安全性を理解していることで、さきほどの上司の悪返答・態度が【無能】というレッテルをはります。だってGoogleが大切だと言われていることができないんですよ?〝その会社内ではちょっとできるくらい〟でしかないんです。

そんな態度をとってしまう上司、経営者はほかで同じことできません。変わるしかないんです。

でも浸かってきた場所になれてしまって気づけずにいます。

こちらとしては不要な考えは捨てて、心理的安全性を意識して言ってもいい。それで理不尽にキレたり、態度をみせてきたらチームとして機能させることはない。と【無能】レッテルを心の中ではります。

(注意してほしいのは陰口には気を付けてください。あくまで心のなかだけ。人間だれしも得意不得意があるので・・・)

心理的安全性を理解するだけで不要なモヤモヤは消え去ります。

また変化を求めない人同士が揃うとサムい職場、キツい職場となります。環境自体を心理的安全性高い組織にするのは上司や経営者ですが、職員一人ひとりが理解することが高める要因の一つになります。

しかし変化の兆しが見えず、そこでどうしても働きたいのでなければ「離れる=やめる」も選択肢の一つです。

結局やめるのね・・・

確かに家庭なら離婚なの?職場なら退職なの?と思ってしまいますが、あくまで究極の選択です。でもしてもいいんだよ。ということです。

これは自分から変化して周りを巻き込むのが嫌だという人です。

離れたとしても心理的安全性を理解しているので他の場所ではそういう人が集まる場所にいきつくことができます。だめならまた他も。(あくまで気持ちはこのくらいでも良いと思うくらいでもいいかもしれません)

選択肢は多くていいんです。

僕は今の職場で心理的安全性の話しをしたり面談をしたりしました。(平ですが)

自分のチームが心理的安全性低いのか高いのかわからない方は次を読んでください。

またこちらでも診断が可能です。

・あなたのチーム組織の心理的安全性は?

- チームの中でミスをすると、たいてい非難される。

- チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。

- チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。

- チームに対してリスクのある行動をしても安全である。

- チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。

- チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。

- チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。

こちらは心理的安全性を広めるきっかけを作ったエイミーCエドモンドソン博士が提唱したチーム環境破壊の7つの項目です。

診断ツールを使わなくてもこれをチェックするだけで今の環境がどの位置なのかが理解できると思います。

学校の先生から「○○の通りにしろ」「ダメなものはダメ」とうとう強制しすぎることで子供たちを縛ることも心理的安全性を欠如しています。

だからといってすべてOKしてはいけません。ただ子どもたちが意見を言っても大丈夫。と安心して発言できるように接していかなければいけないんです。

これは子育ても共通です。

私の子どもは3才と0才ですが、上の子が赤ちゃん返りをしたり、やきもちから気を引こうとして物を荒らしたり、ダメと言われたことをより強くやったりします。

そんな中で「おい!」「やめろ」「いいかげんにしろ」などと両親から言われてしまえば「僕、私に向いてくれている」と思い込みますます悪化することは間違いありません。

会社組織で言えば「今言っても平気かな?」「やらかしてしまった・・・もうこれはウソをつくしかないか」とうとう逃げの姿勢になってしまう可能性もでてきます。

「それはやらかした側がどうにかするべき」「上司が言わせてくれなくしている」と思うかもしれません。しかしそうではないですよね?

ここまで読んでくださった方ならわかると思いますが、誰のせいでもありません。問題なのはその他責思考にしてしまう考えです。

心理的安全性を学ぶことで「あの人が心理的安全性を破壊している」と気づく場面は増えていきます。しかしそこでこちらが愚痴って終わるのは心理的安全性を破壊している行為に繋がります。

言いづらい相手にも率先して意見をしていく。どれだけチームに対して、顧客に対して思えるか、私で言えば家庭の心理的安全性崩壊=子育ての崩壊。子どもの自立を妨げ、最終的に老後誰も来てくれなくなる。という悲しい現実が突きつけられるでしょう。

だからこそそのままにしておくのではなく、学んだ側から変わっていくことで周囲が変わり始めてくるんです。

私の環境は無理。って思ってしまう方。心理的安全性マップがキツイ環境にいる人は難しいかもしれません。

変わろうとしない相手、チーム、経営者・・・夫婦は難しいかもしれませんが、そこにとどまり続ける必要もないはずです。

子どものためにも別れることは難しくても距離を置くことはどうでしょうか?私の義理両親は仲が悪いです。しかし距離を置いたり、動物を買ったり、孫ができたり、環境が変わるきっかけがおこり離婚はしていない状態です。

仲がよくなることはないですが、喧嘩という子どもにとっての悪影響もないように調整されています。

もし喧嘩ばっかりなどがある場合は悪影響になってしまうため離れて子どもを育てよう。と子供のためにも話し合えるはずです。

どちらにせよ自分のためなのか。最終ゴールがどこなのかで心理的安全性を高めるためにも真剣に意見を言えるようにする必要があります。

再現性が難しい

きれいごとでしょ。そんな簡単な話じゃないよ。

そんなお叱りをいただくことが多いです。

しかし先ほどの子どもの話しは思い浮かぶのではないでしょうか?

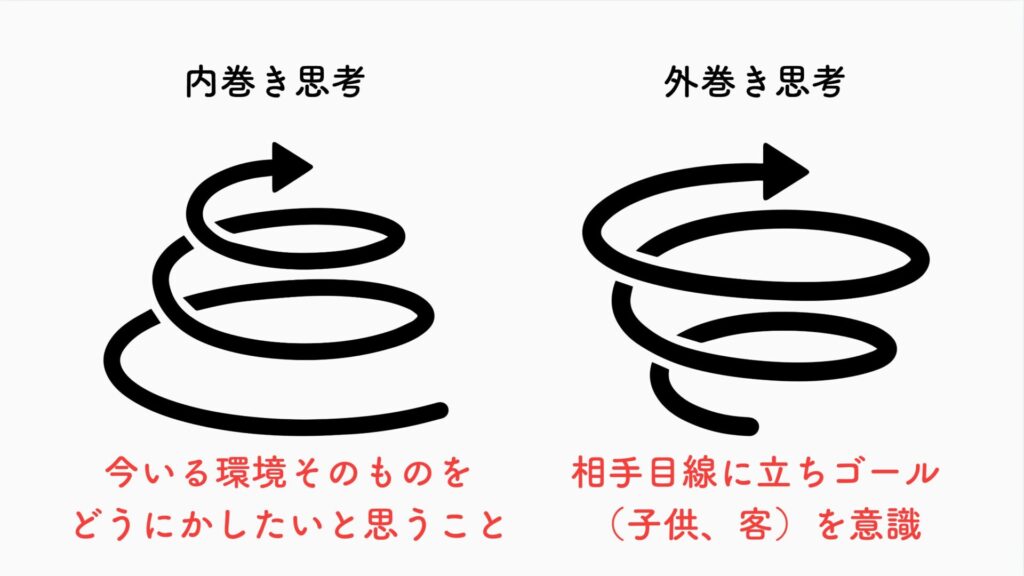

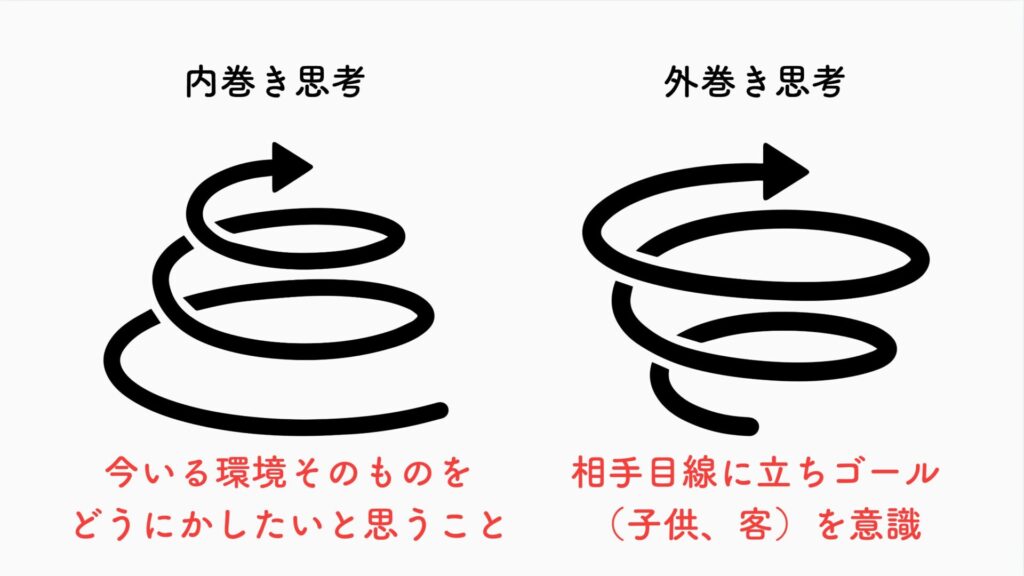

子どものためにも夫婦で話し合う。お客さんの幸せのためにも上司に意見する。

もしこれが夫がクソすぎてだめだ。そのせいで私がイライラする。とか

上司がまったく話しを聞く気もない。チームとして終わっている。とか

ですと自分の都合でイライラしてしまうだけです。最終的に影響を受けるものがなんのか。大切にしたいものが外側(子供や客などの共通になるゴール)に向かっていく考えなら意見を言えるはずです。

それを相手が外側ではなく、内側を意識するのであればそれはゴールにとって悪影響なので離れるという選択になります。

心理的安全性を学んでいるので心理的安全性が高くなるように次の場所でも活用することができ、そういう人があつまる場所に自分から変わっていけます。

ただし自分一人では難しいです。

私おのざるはいつでも相談に乗ります。

コメント