子どもについつい怒鳴ったりしてしまう。結局寝顔を見て反省する毎日・・・

わかるよ・・・勝手に決めつけて期待してしまうんだよね

そっか確かに期待もしてしまってるかも。でも決めつけている感覚はなかったな。

子どもにとって親は振り向いてほしい存在です。そのためならどんなことでもしていきます。今までそんなことなかったのに2番目以降が誕生するにつれだんだん「こっちをみて」という意味の悪ふざけをよくするようになったと思います。

下の子を見なきゃいけないというプレッシャーのなか上の子をみる余裕がなくなり攻撃的になってしまったり、落ち込んだりと繰り返してしまっています。

この記事ではついつい決めつけてしまう。期待してしまう失敗を9選紹介し、僕個人として妻から学んだことを紹介させていただきます。

参考になればうれしいです。

また家庭で作り出す心理的安全性というものを習慣で作れるようにしていくためにもまとめていますのでそちらもご覧になっていただけたら嬉しいです。

ちなみに心理的安全性って知っていますか?下記の記事にて紹介していますのでよければ見ていってください。

ついつい子どもを決めつけてしまった

親からよく「どうせあんたがやったんでしょ」と決めつけられた時や学校でやってもないことを決めつけられたことってないですか?

当時は決めつけられたから良くなくなったんだ。こういう考えをもつようになったんだ。などと思ったことはありませんでしたが、思い出すと驚くことに決めつけられたときの傷は深いなと思いました。

結局やってないのに決めつけられたことにより、言ってきた人に対して信頼をしなくなったり、信頼できない相手に対して不満な態度を見せたりと悪循環になっていったと思います。

そんな僕も親になってから決めつけてしまったミスが長男が飾ってあったものを倒した。と思いつい「なんで倒したんだ!」と怒ってしまったときのことです。

「どうしたの?」と聞けばよかったんですが、とっさに怒りが湧いてきて「何してんだ!」とキレてしまいました。たまたまかもしれないし、隣にいた次男かもしれません。

その時長男は「・・・うえーん」と泣き出してしまい理由も聞けず、言えずの状態になってしまいます。僕の隣にいた妻が咄嗟に「どうしたの?」と諭しながら聴くことで『僕じゃなくて次くん(次男)が倒したんだよ』してくれました。

人は誰でも勝手に決めつけられる。線路を敷かれるのは本能では歓びません。それなのに決めつけてしまい、傷つけ、自分が言われてショックだったことを実の子どもにしてしまったのです。

妻が伝える姿をみて反省と次はこうしてみようと学びなおします。

子どもを決めつけてしまう理由

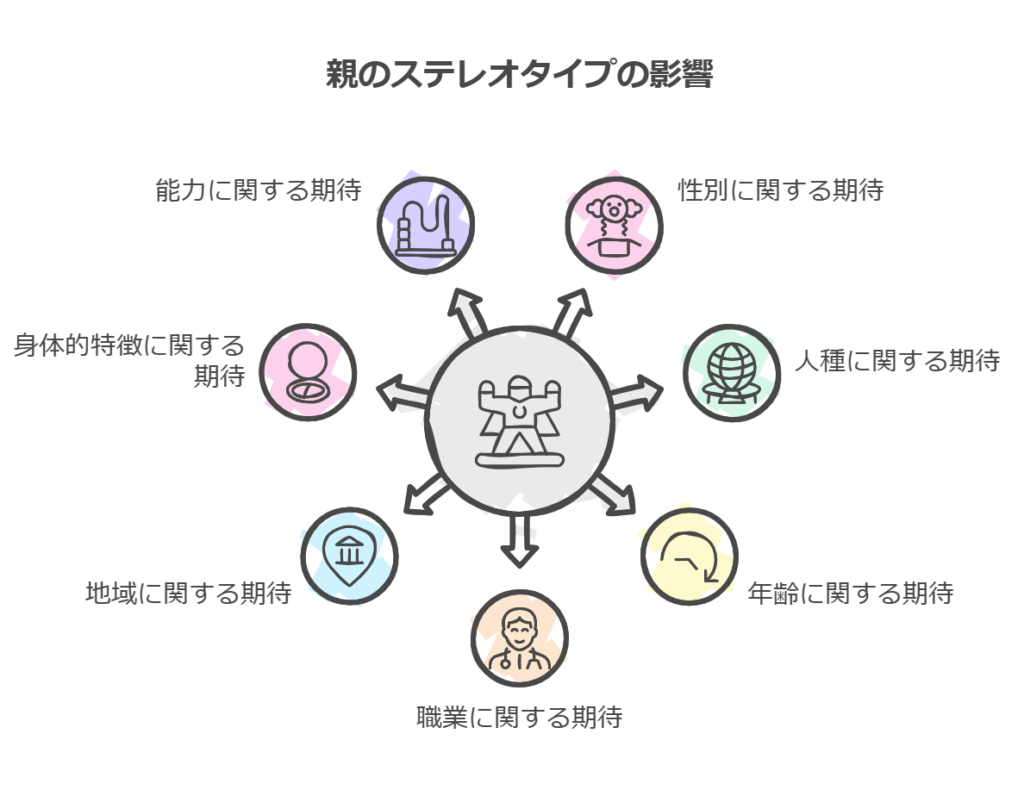

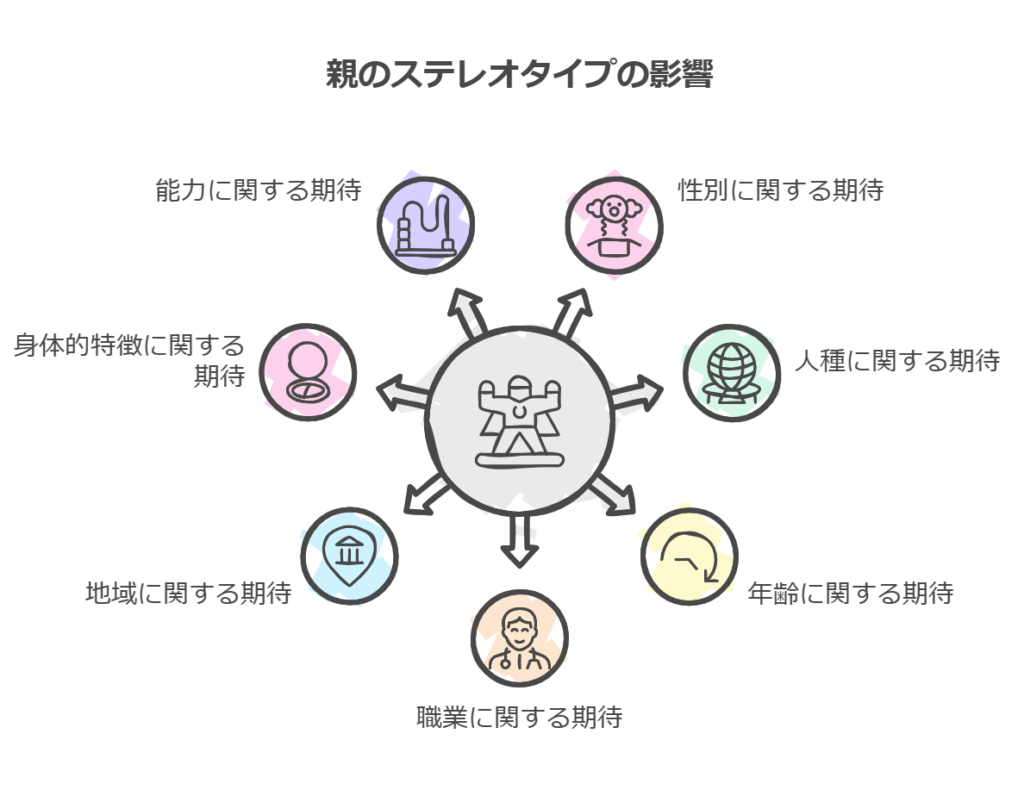

子どもを決めつけてしまう理由の一つにステレオタイプというものが存在します。

ステレオタイプとは、多くの人に浸透している先入観や思い込み、固定観念、概念、思考の型を指します。

僕の場合は思い込み、創造で「こうじゃないか」の結論を先にだしてしまうため失敗しました。

逆に僕が言われている時親は「僕の立ち居振る舞い=悪ふざけをする人」となっていたためこういう人間と決めつけられ、家庭内で何かをやらかしたときに顔がでてくるのが僕になります。

このようにステレオタイプの影響はどれだけわかっていても取り外せません。

他

ステレオタイプの具体例

ステレオタイプはある特別な状況のもと発生するものではなく、私たちの日常に存在している。具体的には下記のようなものがある。

具体例

ジェンダー

「女性ははっきりと意見を言わず、おしとやかである」

「男性は重いものを運ぶ力がある」

「女々しい」など、女性はか弱いものだという先入観を持たせる日本語。

人種・国籍・民族

「アメリカ人は自己主張が強い」

「イタリア人だからパスタやピザが好き」

「黒人は足が速い」

年齢

「若者は責任感がない」

「高齢者は新しい技術や変化に適応できない」

「中年の人々は変化に抵抗がある」

職業

「教師は忍耐強く、常に優しい」

「エンジニアは社交的でなく、内向的である」

「芸術家は不規則な生活を送り、非現実的な夢を持っている」

地域

「都会の人はおしゃれだ」

「東京の人はいつもせかせかしている」

「大阪の人は面白い」

身体的特徴

「背が高い人はリーダーになる素質がある」

「肥満の人は怠惰で規律がない」

「筋肉質の人は頭を動かす仕事よりも肉体労働に向いている」

能力や障害

「障害者は日常生活のあらゆる面で助けが必要」

「アスペルガー症候群の人には天才が多い」

「精神障害のある人は危険で予測不可能である」

このように「思い込み」や「決めつけ」が子供にも適用されてしまうケースが多いのです。

以下はそんな子供に対する「決めつけてしまう関わり」になってしまっている原因を9つを紹介します。

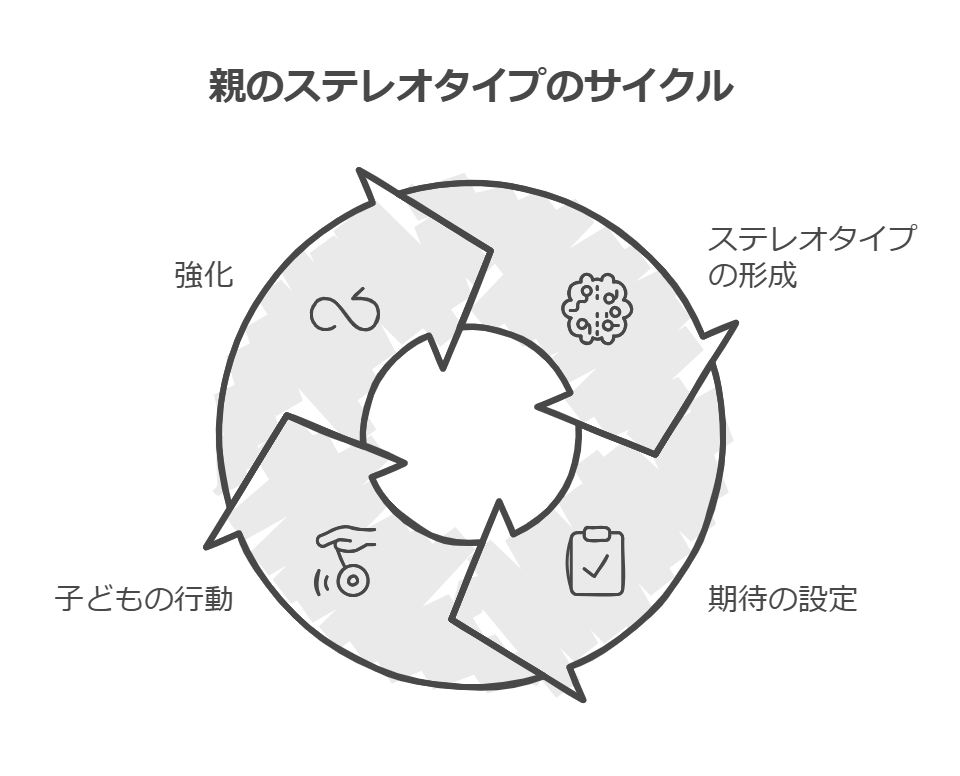

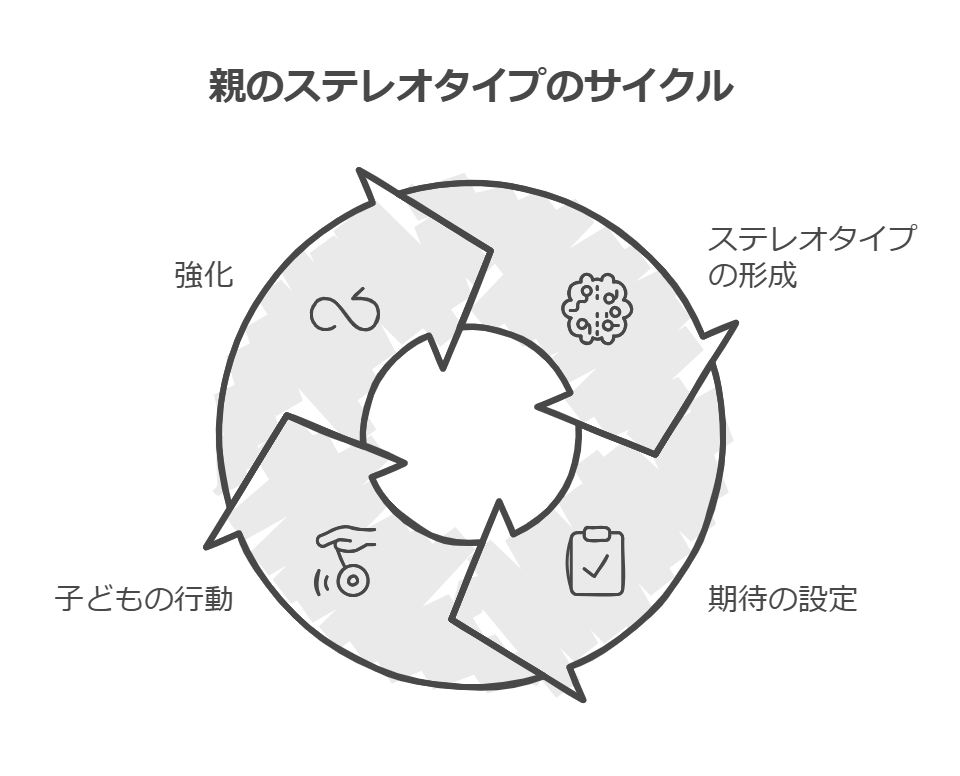

1親のステレオタイプ

できるとおもっていたことができなかったことに関してはイライラはしないことがほとんどなのですが、すこし成長して”静かにできるのに騒ぐ”などの場合は「うるさい!」なんて大声を出してしまったりしてしまいます。

逆に0才の次男が大泣きしているときは「お腹空いたのかな?」と想像することができます。

これも立派な決めつけだなぁと思いました。

だって3才長男だってまだこの世に誕生してから3年しか経ってないのに「コトバにできるでしょ。」と思い込んでしまうので「騒ぐ」→理由を探さず騒音認定してしまう。

これは私のやってしまった大きな後悔です。

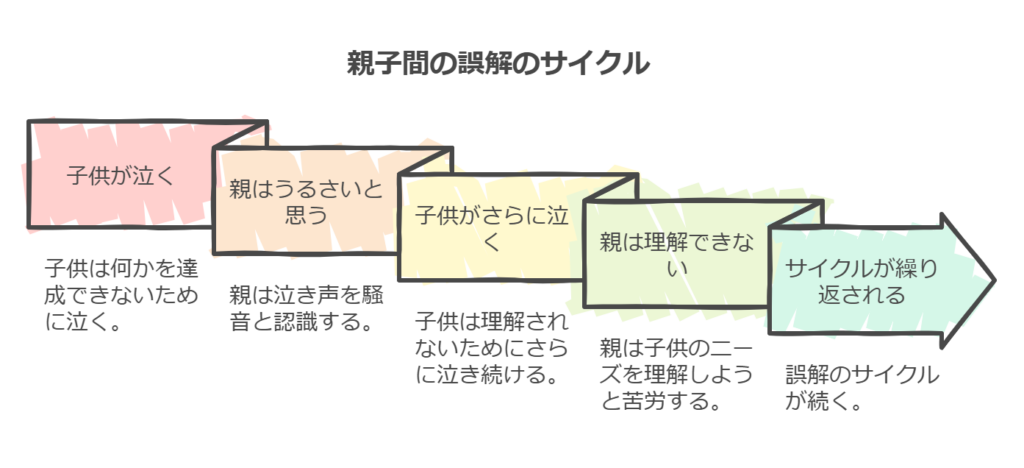

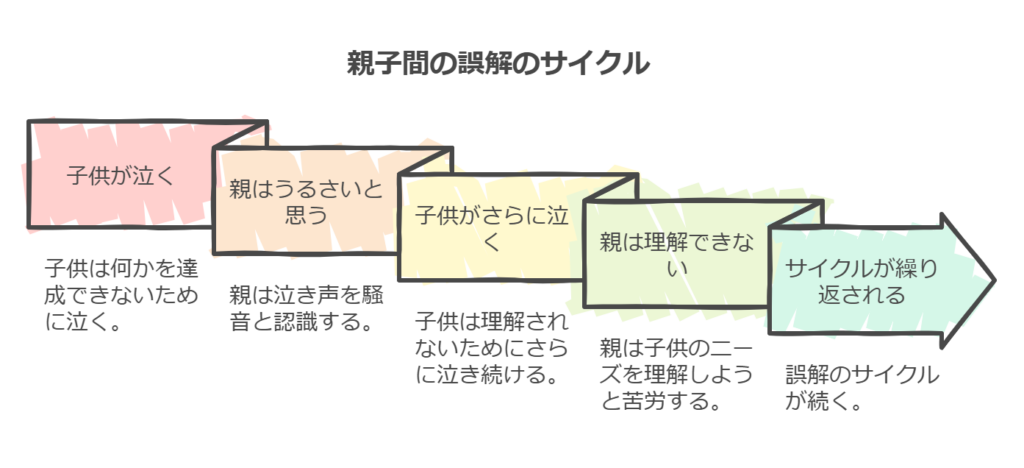

できなかったことに対して泣く→うるさいと思う→コトバがわからないからさらに泣く→理解しようにも落ち着いてほしいと思ってしまい気持ちを聴こうとしない→親が理解しようとしてくれないから余計に泣く。

このサイクルが日々蓄積されていていき、ママは理解してくれる。パパは理解してくれない。「しようとしてくれない」と言った方が正しいかもしれません。

理解しないままいると「ウチの子はすぐ泣く」と決めつけ=ステレオタイプとしてどんどんエスカレートしていきます。

過去に自分が泣き虫だったことを思い出します。でもほとんどの子は泣き虫です。脳内で言語化できないので泣くしか選択肢がないのに親が決めつけて話しを聴こうとしないから。ただそれだけなのに。

妻が「子どもだって1人の人間だけど、もう無理…となるのは〝できるはずなのにわからない〟が重なるとパニックになってコトバを探そうとするんだよ。でもコトバが見つからないときに初めて泣くになるの」

「赤ちゃんはお腹すいた。でもこの空腹感ってなに?そもそも空腹ってコトバも知らなければなんだかお腹のほうから押し寄せるお腹が空いたという感覚と気持ち悪さから泣くを選択しているの。コトバが1つもわからないのと10個わかるのは大きな差はあるけれど、大人と子供くらべたときにこの言語数がパニックを和らげるんだよ」

と言われて納得した。

レゴが壊れたとき泣いてる子どもに向かって「壊れたら直せばいい」と言いまくっていたら、「そっか直せばいいんだ」ということがわかって「壊れた」→「直す」というフレームワークを覚えられた。

最近では「ママ!壊れちゃっても大丈夫。直せばいいんだよ。子くん泣かなかったの。だって壊れても直せばいいんだから」といったのを聞いて感動しました。

子どもは日々成長しています。もしこのまま決めつけてできないことをできないと言ってしまったらこんなふうには言ってくれなかったでしょう。

1回でいいから立ち止まってあげてください。その先がちょうどあなたが「こういいたかったのね」と後悔する必要がなくなるので。

2文化的・社会的影響

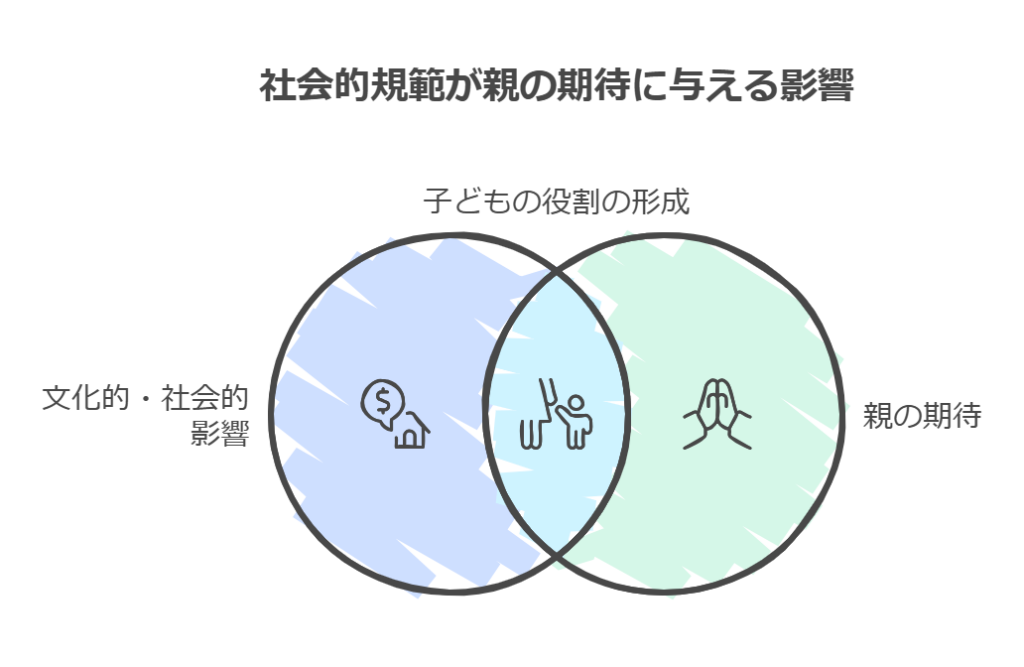

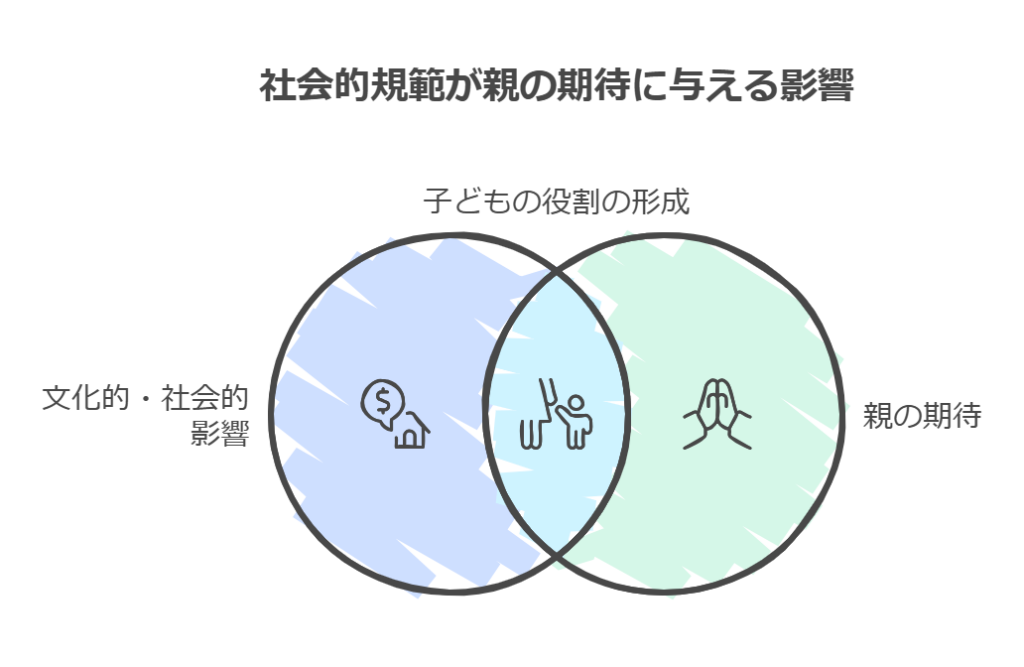

社会全体の価値観や文化が、子どもに対する一般的なイメージや期待を形成し、それが親の認識に影響を与えることがあります。

「他所は他所ウチはウチ」というコトバを聴いたことがある人も多いと思います。これを言える方が実は良い親ではないでしょうか?

「○○ちゃんはこんなにできるのにウチは・・・」「○○君私立いくんだって。ウチの子と違って勉強ができて素晴らしいわね」もしこんな考えだとしたらすごくプレッシャーを感じませんか?これを「他人は他人私は私」と捉えられたら親としての期待を他人と比べたものにならずに済みます。

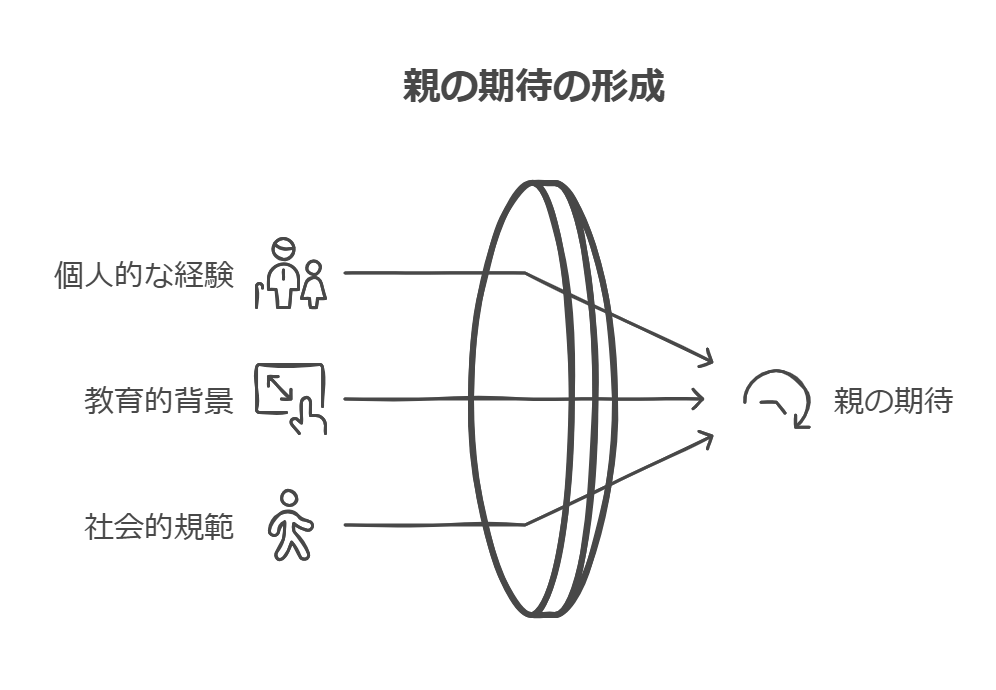

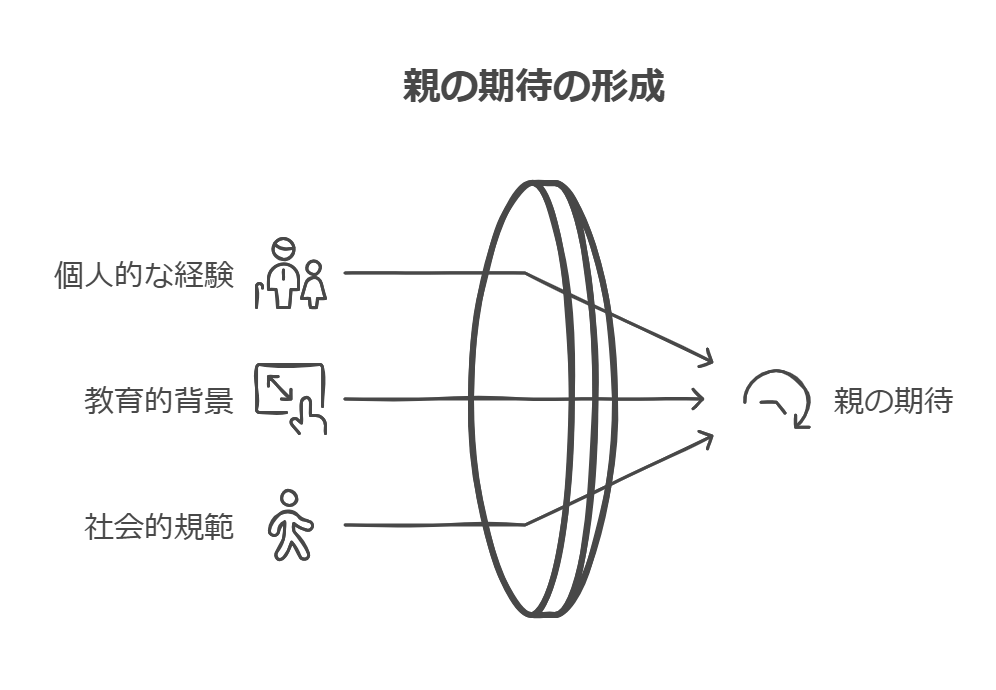

3親の経験

親が自身の成長過程で受けた教育や経験が、子どもに対する先入観や期待を生むことがあります

自分が厳しくされたから厳しくしてしまう。気づけば親と同じことを子どもにしていた。そんなことも多く見られています。子どもの行動などは自分がしていたこと、失敗したことを子どもに歩ませたくない。と勝手な期待が膨らみ、子どもの「やりたい」を尊重できない人がいます。

私も自分が内気だから…とか、じっとしてられない子だったから…とかを勝手に決めつけ、諦めて声をかけていませんでした。食事中も子どもが立ち上がれば「そりゃそうだよなぁ俺の子だもん」と思ってあきらめるというか、自然とそうなるのも仕方がないと思い込んでいました。

しかし妻は「座ったら次たべよう」や「遊ぶなら終わり」とあきらめずに試行錯誤を繰り返しています。これは私と違って説明すれば赤ちゃんだってわかってくれる。と頭に入っているからでしょう。自分とおなじ。と決めつけて聴く耳を持たないと諦めればそりゃその通りにそだってしまいます。

誰もが自分で選択をすることができたらのなら、アイデアがあふれて気持ちも晴れやかになっていくでしょう。

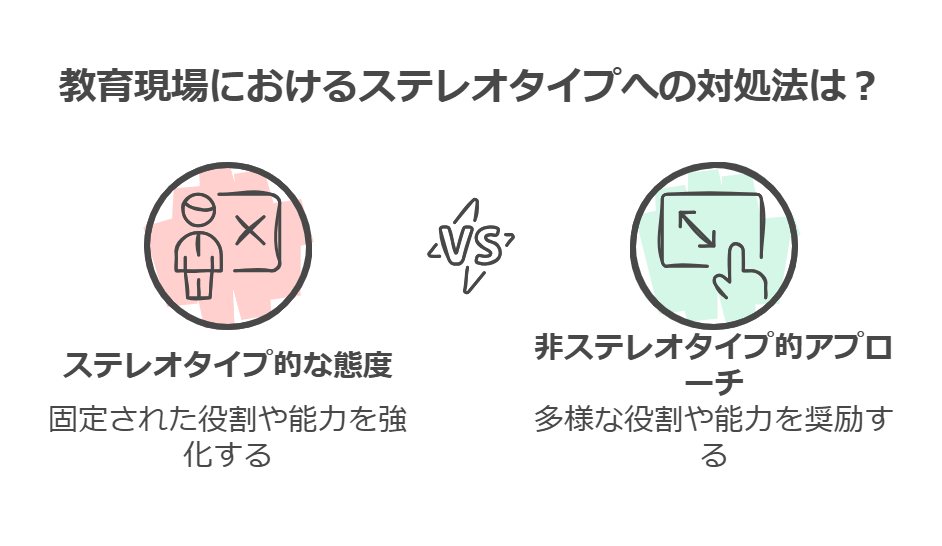

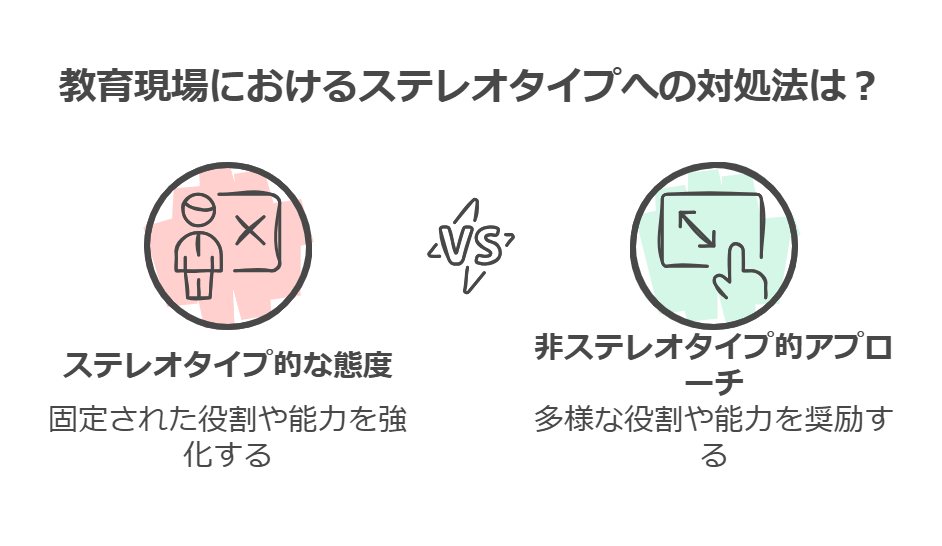

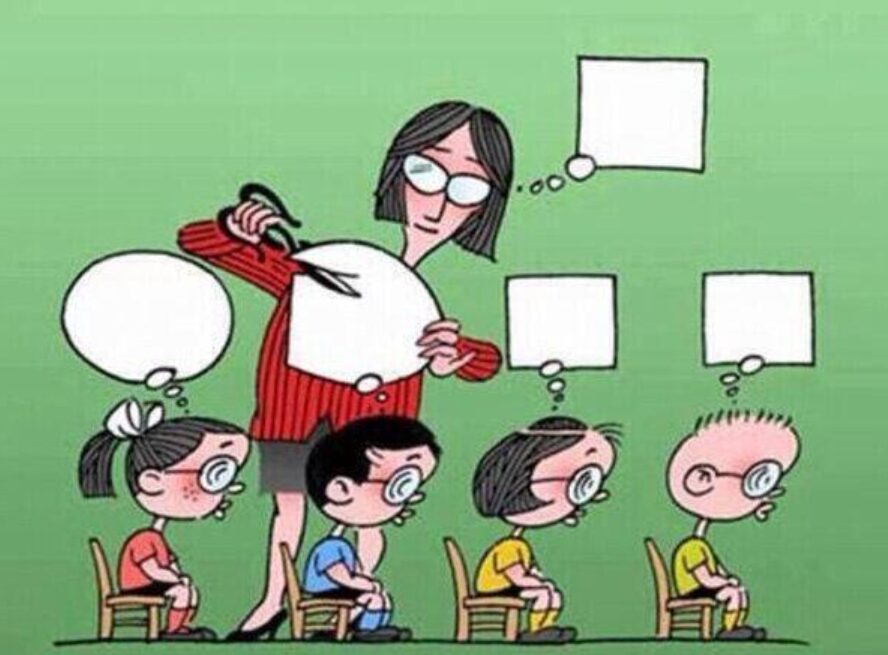

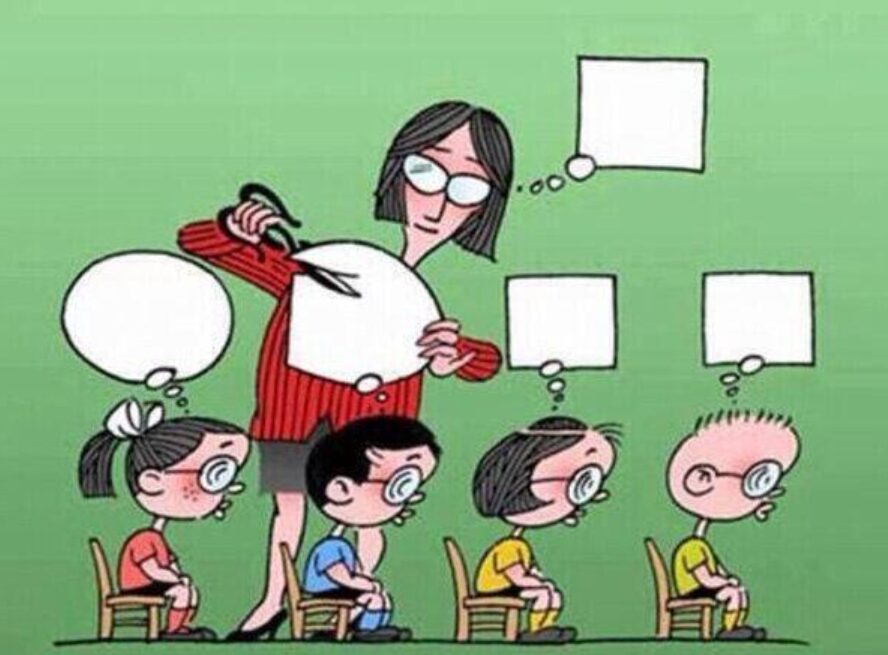

4教育のなかでのステレオタイプ

学校や保育園での教育者の態度や指導方法が、子どもの役割や能力に対する固定観念を強化することがあります。

先生に言われたことって大人になってからも残っていることってありませんか?教育の中で親が注意していても作り変えられてしまうのが大人たちが気にしているポイントでもあるのかな?と感じます。

教育者も人間なので考え方や行動の仕方は先生でも大きく変わってきます。そこで最後のかなめはやっぱり親ではないでしょうか?

教育者も良いと思って注意をしたり考えを伝えたりします。しかしそれが絶対じゃないことを日頃から子どもとのかかわりで子供に教えていく必要があるのではないでしょうか?

中学生のころ勉強ができない私に「こうしなさい」「あなたの親はどうかしている」と指示を出してくれる教師がいました。当時面談の中でも親に対して「関わり方を変えたほうがよい」と伝えており親はイライラしていました。『まるで私が教育できてないみたいに怒られた…』と。

ただ他の親はどうかわからないので一概には言えませんが、父親は夜遅くまで働いて深夜にもいなくなったりと完全に母親のワンオペになっていました。そのなかで4人の子どもをみていたので教育はほとんどできないのではないでしょうか?

しかし道徳という人としてという教育は施されたかなと思います。勉強ができるできないは親の責任にするのはおかしいですが、親が勉強を強要してくるのに対して両親はテレビや電話をしていることばかりでした。

そんな背中を見て育ったので勉強に対してどうしていけばいいのかわからない。周りからはバカにされて笑いものにされて、先生には怒られる。家庭教師や塾に通ったけど結局のところ基礎が足りないので家で言うところの柱を作れず外壁だけきれいにしようとしても結局崩れていくばかりでした。

勉強のスイッチはその子自身ですが、親の姿勢、環境の整えが子供の学びに対する意欲が変わってくるのではないでしょうか?

僕が勉強に目覚めたのは子どもができた29歳からです。年間100冊の読書に1000冊近く目を通すようになったのも環境自体が私をそうさせて気づかせたから。ということもあります。甘えていた環境というのもあったかもしれません。

親の責任だけでも、子どもの責任だけでも、教師の責任だけでもありません。

すべては連動していて、親は子供が学校や塾にいけば変わる。と思ったり、教師は親がその後の面倒や教育のフォローアップだとも思わず、子どもと親と教師すべて共有できる距離感にあることが子供の成長を促進させるのではないか?と勉強ができなかった私だからこそ2人の子どもが学びたい、知りたいの後押しをできるよう工夫してみています。

誰も悪いわけじゃない。ここだけは意識しておいてほしいと思います。ただ子どもは子どもです。一人ですべてできません。親と二人三脚で歩むべきところは歩んであげる。くらいの気持ちでいてほしいなと勉強が苦手だった私は思います。

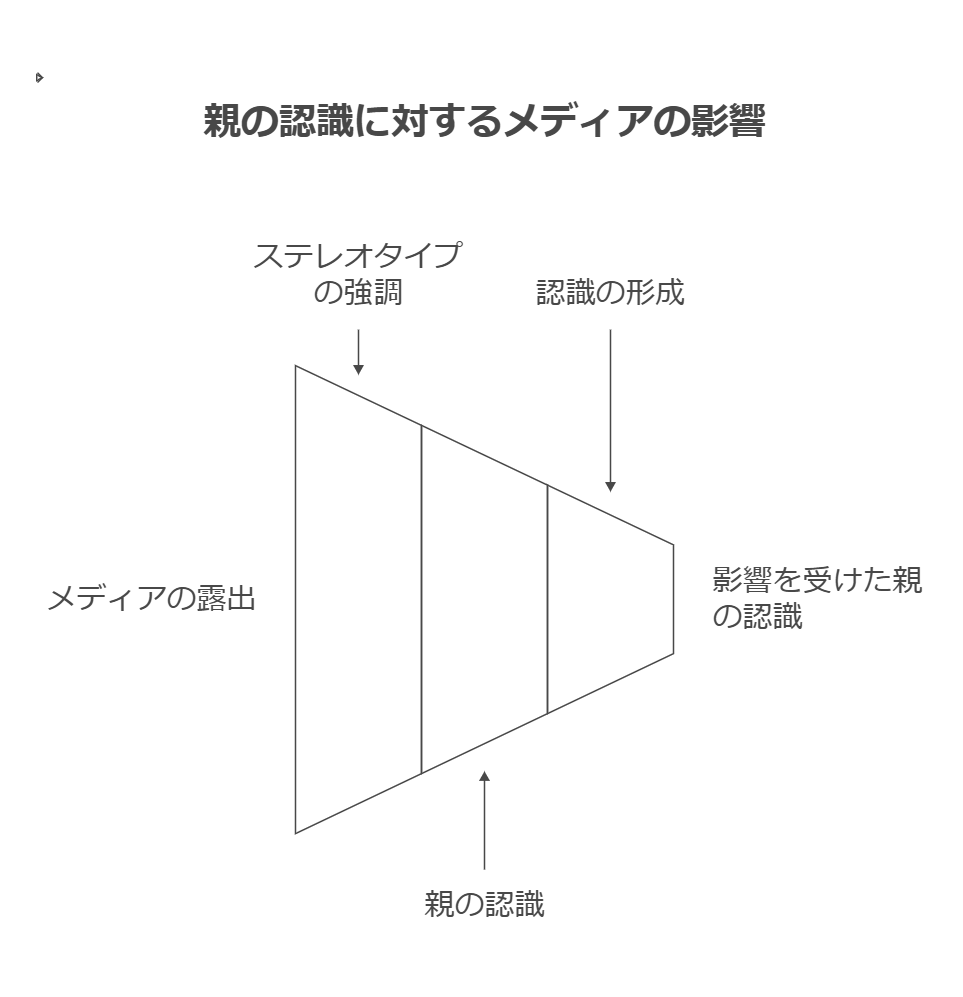

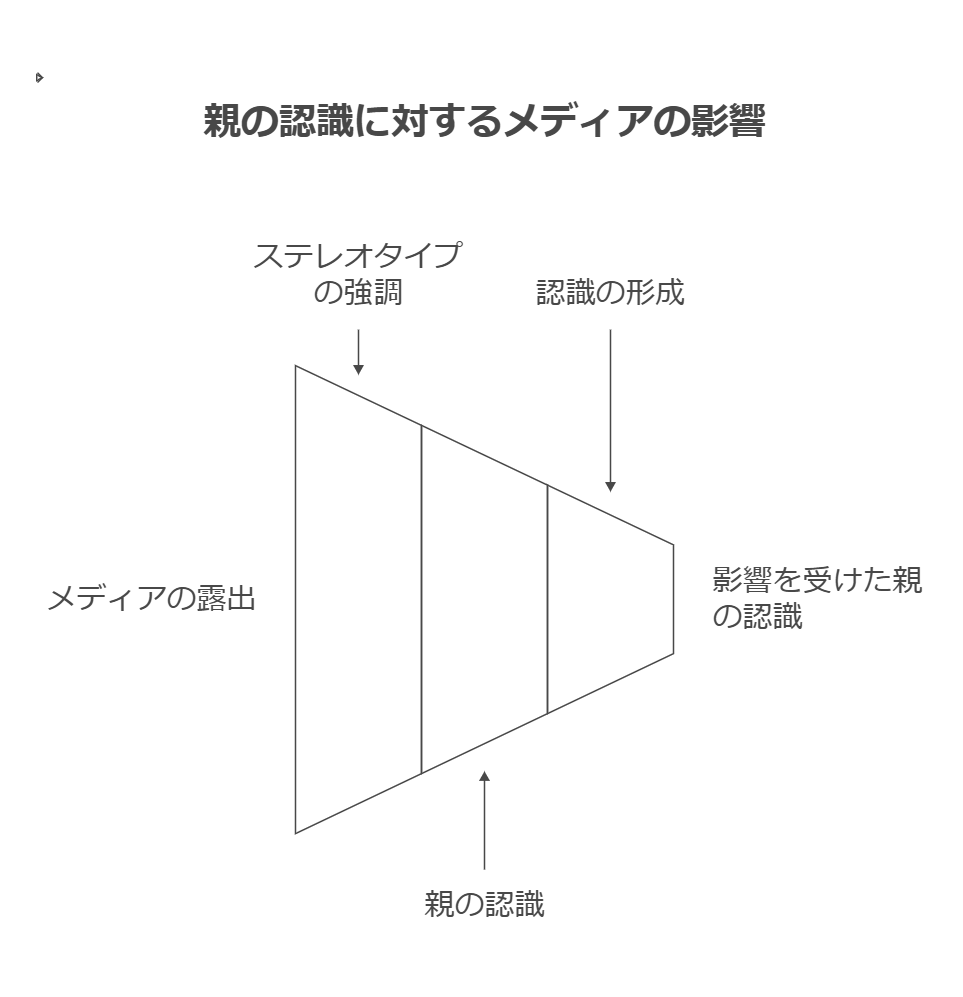

5メディアの影響

テレビやインターネットなどのメディアが、特定の性別や年齢に対するステレオタイプを強調し、それが親の認識に影響を与えることがあります。

大谷選手が50-50を達成した。などのスポーツ界の放送。次々記録を塗り替えられていくのは先人たちの残した成功体験を親が子供に伝えて行ったり、やりたいようにやらせてあげたり、良い指導者をつけてあげたり、環境から変えていく親が増えているからではないからでしょうか?

さらに強盗などの犯罪のニュースをみてもこうならないためにも「勉強をしっかりしましょう」といったり、悪の道に染まらないように気をつける親も多いのではないでしょうか?

実際私もグレーなバイトをしてそこから闇に落ちてしまうことは避けてほしいなと子供に伝えて行きたくなってしまいます。しかし子どももわかっていないわけではありません。信じてあげられることは信じてあげることが大切です。

良くも悪くもすべてメディアに注目して世間を気にしてしまうのではなく、「その子」を見てあげることがなによりも重要だと感じています。子どもの「みて!みて!」から目を背けない親になることってとても難しいです。でも素晴らしい選手になった親はみんな子どもと向き合っていると本で読みました。

すべてじゃないにしてもより高確率で成長を促すの親の存在です。押し付けすぎず、放しすぎないそんな距離感をもっていきたいですね。

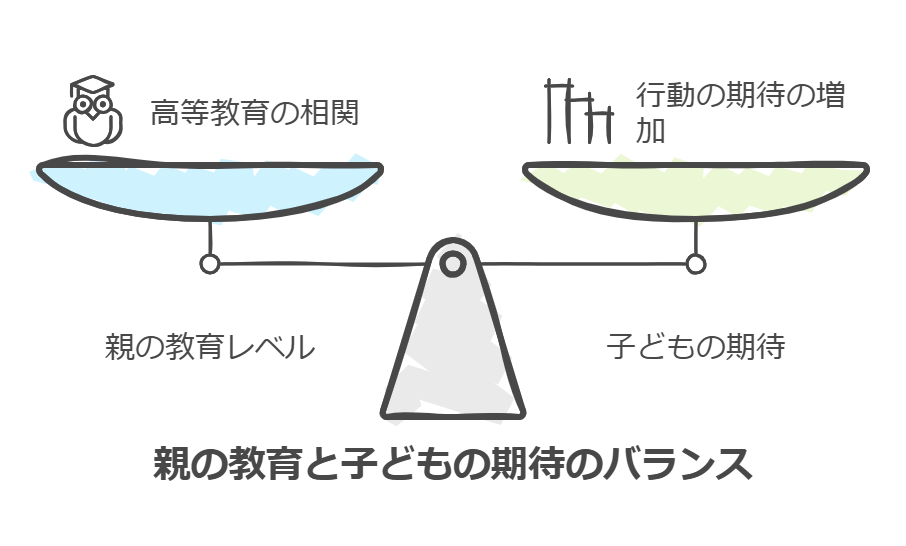

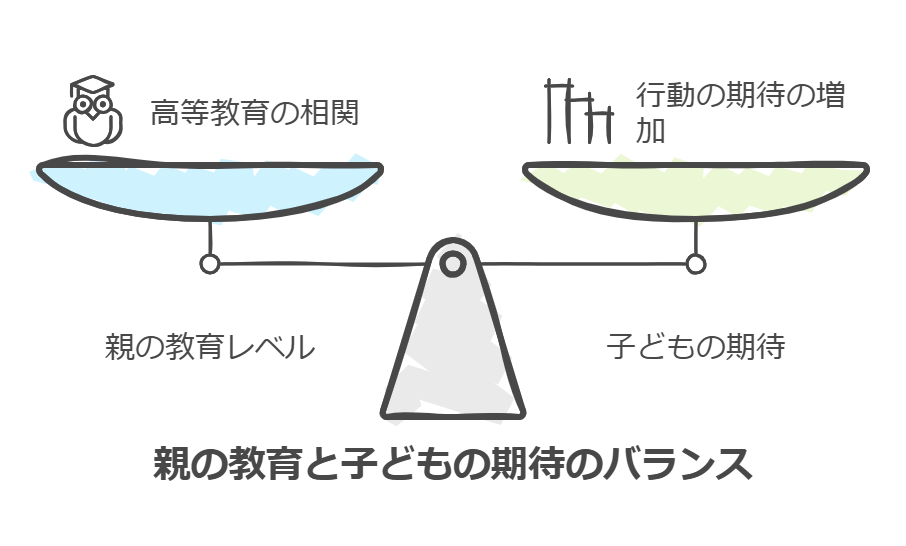

6親の教育レベル

親の学歴や教育に対する理解度が、子どもの行動や能力に対する期待や決めつけに影響を与えることがあります。

子どものIQは母親の知数できまる。といううわさが流れたことがあり、最近まで私も信じていました。しかしこれは科学的根拠がない。と言われています。(安心しましたw)→「あ、いや、妻のことじゃなくてw」

ただこればっかりはわからない。と思うくらいがちょうど 良いのかもしれませn。

親が本を読む人でなくても本を読む子どももいます。極端な話大谷選手の親はプロ野球選手ではありません。しかし文武両道に野球にいそしんだ。これは親の教育が影響しているわけではないという結論に至るのではないでしょうか?

もし大谷選手の親がプロ野球選手なら今のような成績はだせないでしょう。自分の父親はここまで届いた。それなら僕もここまで届く。という僕もここまで。になってしまうんです。逆に親も自分のようになってほしいから自分がやってきたことを与えていく。

これがどれだけ阻害してしまうのか。子どもと親はまったくの別の人間です。似てるものはあるかもしれませんが、得意不得意があり、好き嫌いも全く別なわけです。それなのに自分がしてきたことを自分と同じようにやれば成果がでる。と信じて厳しくしてしまう。

また勝手に期待を胸に秘めてしまい子どもを見なくなってしまうのが教育で厳しくなってしまう親の現状ではないでしょうか?

私の友人に勉強で縛り上げられた地主の子がいました。彼は特別頭がよかったわけではありませんし、勉強が大好きというわけでもありません。しかし親からせめてこの大学に目指せるように。お金もあるから小学校から私立に通わせる。他の子とは違うのよ。とサッカーや野球を一緒にすることが大好きなのに勉強で縛られ続けていました。

次第に様子がおかしくなり、中学生ではテーマパークで万引きをしまくるというストレス発散をするようになりました。地主でお小遣いもいっぱいあったのにお金を使わずスリルを楽しんでしまう。また隠れてゲームやたばこも見られるようになりました。

親としては正しく成長してほしかった。という思いがあったのだと思いますが、子どもに対する期待で目がくらんでしまって本当の成長は親自身がしなくてはいけない。だったのです。

結局結婚して親元にきたのですが、嫁と親が結局喧嘩して別けれてしまい、シングルファザーになりました。

誰もが陥ってしまうことの一つが親が受けたことをそのままやってしまうことや、自分が叶えられなかった夢を勝手に子供に背負わせてしまうことです。

親自身が見直せるチャンスがあるので一度立ち止まってほしいです。

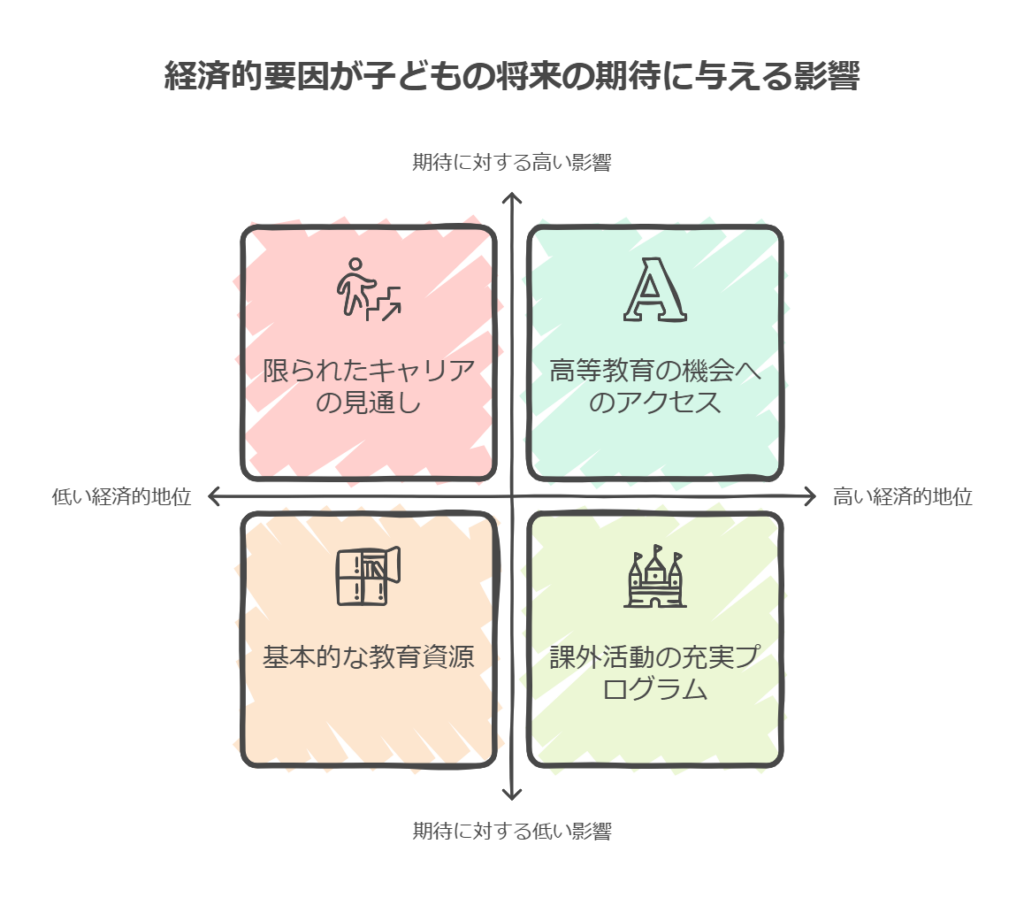

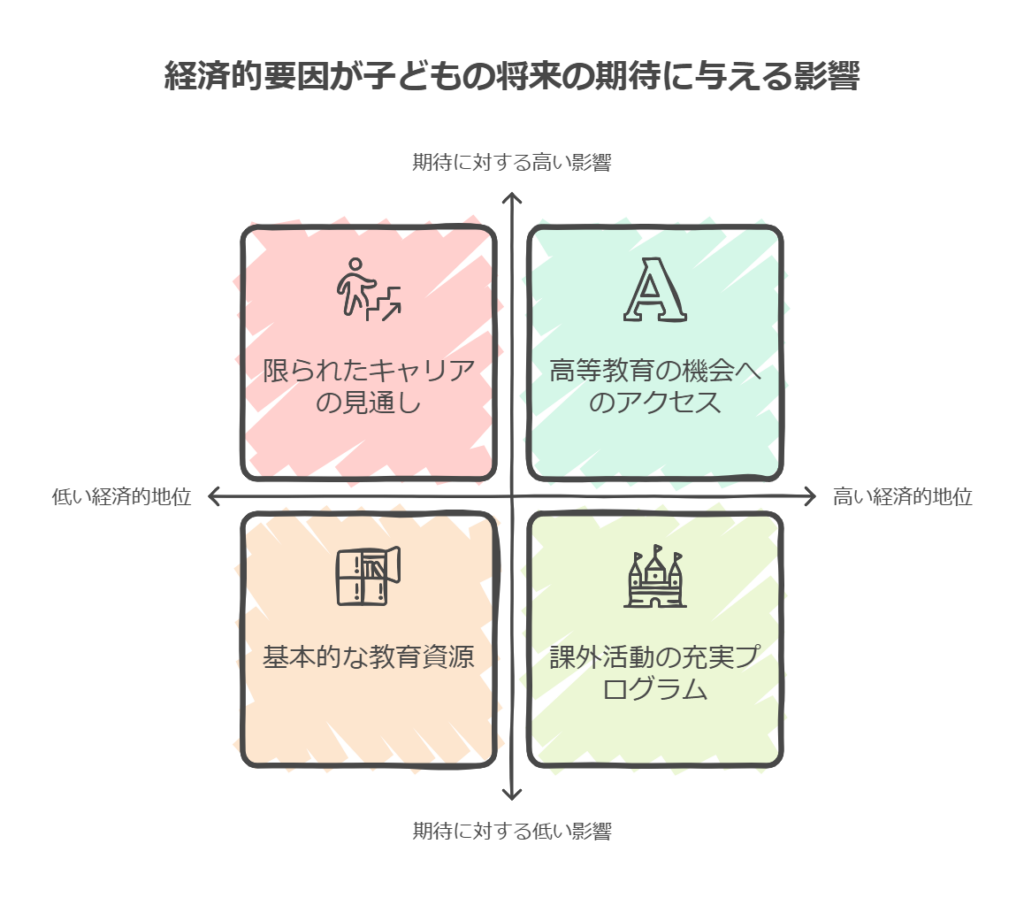

7経済的要因

家庭の経済状況が、子どもの将来に対する期待や役割の決めつけに影響を与えることがあります。

「ウチはお金がないから私立は受けさせられない」「大学はいかせらない」そう言われて将来の道が閉ざされてしまった方も少なくないです。

今の時代ではほとんどが大学に通えるようになりましたが、まだまだ閉ざされてしまう子も多いのが現状です。お金がなくなるにつれ縁もきれはじめ、ストレスで周りが見えなくなってしまいます。

仕事をしているのにお金が全然たまらない。でもそこには外食だったりの贅沢が見え隠れしています。すべて我慢をしているのに・・・という方もいるかもしれません。しかしここには〝学び〟という時間投資をすることで所得が増えると言われています。

実際に読書をする人は年収1000万円になる。とまで言われています。

しかしこの話は極端で、年収1000万円の人は本を読んでいる。とも取れます。

なんにせよ自分の時間を作りだし、経済的ストレスで周りが見えなくなるのを防がなくてはいけない。というのは共有認識になると思います。

今では副業はたくさん存在します。自分の得意なものだけを探すのではなく、挑戦してみる。ことから始めることで人生がどんどん変わっていきます。

子どもとの関わる時間が減ってしまうかもしれないという不安も副業で稼げたら家事などの時短できるものを買い替えたりと別の方法がとれるようになります。また人とのつながりも増えていくことで仕事をもらえたり、工夫方法をしることで子供に対してのストレスがどんどん減少していきます。

親自身の時間を見直してお金に縛られず子どもを決めつけない工夫をしていきましょう。

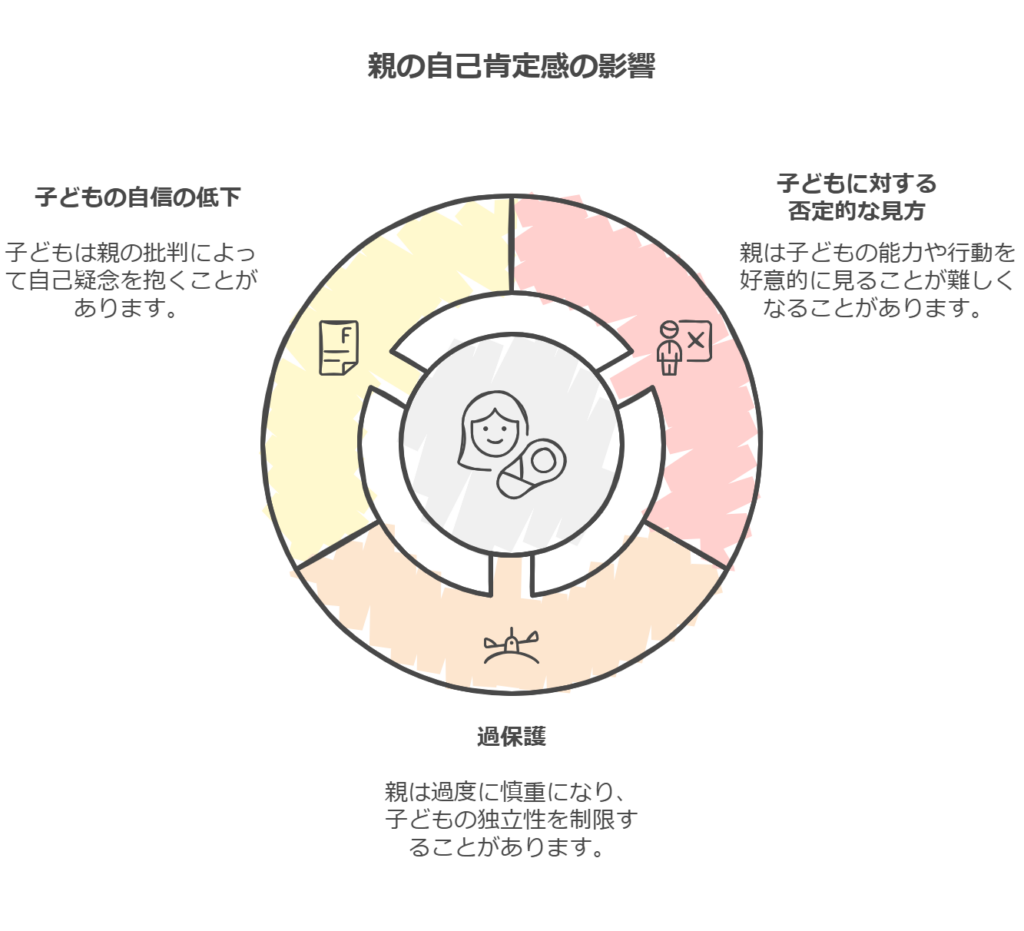

8親の自己肯定感

親自身の自己肯定感が低いと、子どもの行動や能力に対して否定的な見方をしやすくなることがあります。

「わたしなんて・・・」と思ってしまう方は要注意です。それ「わたしの子だから・・・」という決めつけになってしまっているんです。

例えばスポーツです。「運動音痴な私の子が運動苦手なのは当然よね・・・」と思い込んでしまう。これ思い込みから”できない”が作られているんですが、自分が子供だったら寂しくないですか?

親としては運動がきらいだから遊び方が室内が多かっただけかもしれません。自分が苦手だからという理由ではなく、そもそもこの子はその活動に対して「好きなのか嫌いなのか」「親にみてみてと言ってくることはなんのか」などその辺をしっかりイメージできるようにしておかなくてはいけません。

運動音痴、勉強嫌い、ゲーム好き、スマホばかり。これら子どもが言うことを聴かないのではなく、親自身がどうしているのか。がポイントになります。

子どもに対しての決めつけは親としての自分自身に対してがもっとも大きなブーメランとして返ってきていることに気づけていないんです。

ここを意識するだけで子供とのかかわり方が大きく変わってきます。

僕も「自分はじっとしていられない子だったからごはんの時遊んじゃうんだよなぁ」先ほども紹介しましたが、まさにこの決めつけが子供に対してのかかわり方に壁を作ってしまっているんです。

もし座ったら食べる。と教えられたら変わるでしょう。さらに言えば私が子供の時はローテーブル(ちゃぶ台)でした。じっとしていられない状況だったのかもしれません。今はハイテーブルで椅子にしっかり固定して成長していきます。

遊び食べもありましたが、ごはんはごはんと決めておくことで子供がふざける回数が減っていきます。さらに男は一つのことに集中してしまうクセを理解しているので、ごはんの時はテレビを消すようにしています。これは子どもが観ちゃうからよりも、僕が観ちゃうからという理由です。

私の実家はテレビを見ながら黙々と食べていました。会話も少なく、テレビをみながらなので集中できずこぼしたりもしていました。そのたびに「見ながら食べないの!」と怒られるんです。でもあんまりじゃないですか?

無理ですよね。テレビ見ちゃうじゃないですか。その経験を活かしてテレビの時間とごはんの時間を分けています。これをすることで家族の会話が増えてお互いの顔を見ながら朝からお話しができるんです。

自分が○○だったからを脱ぎ捨ててしまいましょう。

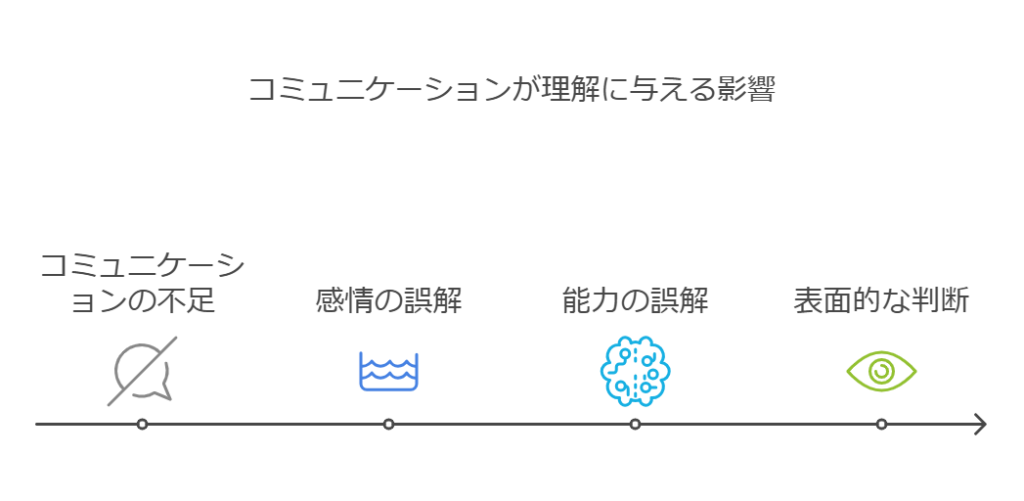

9親子間のコミュニケーション不足

親子の対話が不足していると、子どもの本当の気持ちや能力を理解できず、表面的な行動だけで判断してしまうことがあります。

さきほどの会話が不足しているという現状は親がテレビやスマホに夢中ということもありますが、一番は家族そろってのごはんの時間が減っているということが問題になっています。

夜は親も仕事で遅かったり、会話中にスマホやサブスクで観たいものだけをみる。CMもないので会話するタイミングというものが全くありません。特にユーチューブをつけながら夢中にさせてごはんを食べさせている子はユーチューブが無いとグズってしまいママ友も大変な思いをしています。

そうならないためにも親が子供と話す時間を作る。ということに注目するしかありません。

これは赤ちゃんの時から理解ができないからと決めつけて話しかけないことで起こってしまう障害です。赤ちゃんは理解ができない。この思い込みがどれだけ危険か。最近の研究では次々に明らかになっています。

こうした親子の会話不足やコミュニケーションの断絶は、実は赤ちゃんの頃から始まることが多いと言われています。スタンフォード大学の研究では、赤ちゃんに話しかける頻度が少ないと、言語発達に遅れが出ることが明らかになっています。言葉のシャワーを浴びることで、赤ちゃんの脳は言語のルールを自然に学び、将来の語彙力や会話能力に大きく影響を与えるのです。

さらに、心理学者ベアトリス・ビーベ博士の研究では、親子間の「リズミカルな会話」が子どもの情緒の安定や人間関係を築く力を育むとされています。このような会話がないと、子どもは安心感を得られず、不安定な気持ちを抱えやすくなる可能性があるのです。

また、慶應義塾大学の研究によれば、母親が新生児に話しかけることで、脳内のコミュニケーション回路が活性化し、将来的な対人スキルや問題解決能力の基礎が作られることがわかっています。これらの研究が示しているのは、赤ちゃんが言葉を理解していないように見えても、その脳は話しかけられた言葉を確実に吸収し、成長に活かしているという事実です。

ですから、どんなに忙しい日々でも、赤ちゃんや子どもと目を合わせて話す時間を大切にすることが、将来の発達を支える第一歩になるのです。

「会話をする時間が無いんだよ・・・」と言われてしまう方は多いと思います。しかし夕食家族そろって会話をしようと決めてもなかなか集まれません。

しかしこれを逆手に取る考えが朝食を一緒にする。がもっとも効果的です。寝不足で朝おきれない子どもも多いかもしれません。しかしスマホの利用が多い学生は利用していない学生より60%成績がよかったように子どもにとっての悪習慣をたちきり子どもが朝起きるのが楽しい、一緒に話すことの大切さを両親が率先して行っていくことで子供も会話に入りたくなっていきます。

会話をしない夫婦、喧嘩ばかりの夫婦は子どもからしたら関わりたくない。みたくない。という風になります。それをしないためにも夫婦間でのコミュニケーションからはじめていくことが子供とのかかわりに重要となります。

イライラしてしまうことも多いと思いますが、親子だけじゃなく夫婦にも目をくばって会話をしていきましょう。

決めつけない方法は妻から学んだ

私の妻は決めつけない人です。私自身何度も書いている通り「自分は恥ずかしがり屋」「じっとしていられない子」というイメージを妻に話していました。しかし妻は「誰でも恥ずかしいし動き回るよ。それをどうしていくかを声をかけて行ったり自信をつけさせるのは親の責任じゃない?」というんです。

確かに子供はもともと備わっている物がありますが、親から学ぶ。コトバではなく行動をみて学んでいるんです。

じっとしていられない。ごはん中にテーブルをトントンたたく。これ僕がやってしまっていました。貧乏ゆすりも。子どもは全部見ているんです。それを妻が僕にわかりやすいように言葉にしてくれるんです。

こうやって夫婦で気を付けていくべきことを共有しあうこと、素直に受け取り行動を改めることって何よりも大切だなと感じました。

誰もが決めつけがちですが、誰もが変えられるのが〝行動〟です。いまいちど色眼鏡を外す努力をしていきませんか?

コメント